« Les combats de la mémoire » du Mémorial de la Shoah à Toulouse

Du 22 octobre 2021 au 8 mai 2022, le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation (MDR&D) de Haute-Garonne accueille l’exposition « Beate et Serge Karsfeld, les combats de la mémoire (1968-1978) », réalisée par le Mémorial de la Shoah. Documents iconographiques, objets de collections et artefacts permettent de découvrir le parcours d’un couple, depuis leur rencontre jusqu’aux événements phares qui ont marqué leur engagement dans la mémoire de la Shoah.

De l’enfance à la renommée

MDR&D, 7 janvier 2022.

MDR&D, 7 janvier 2022.

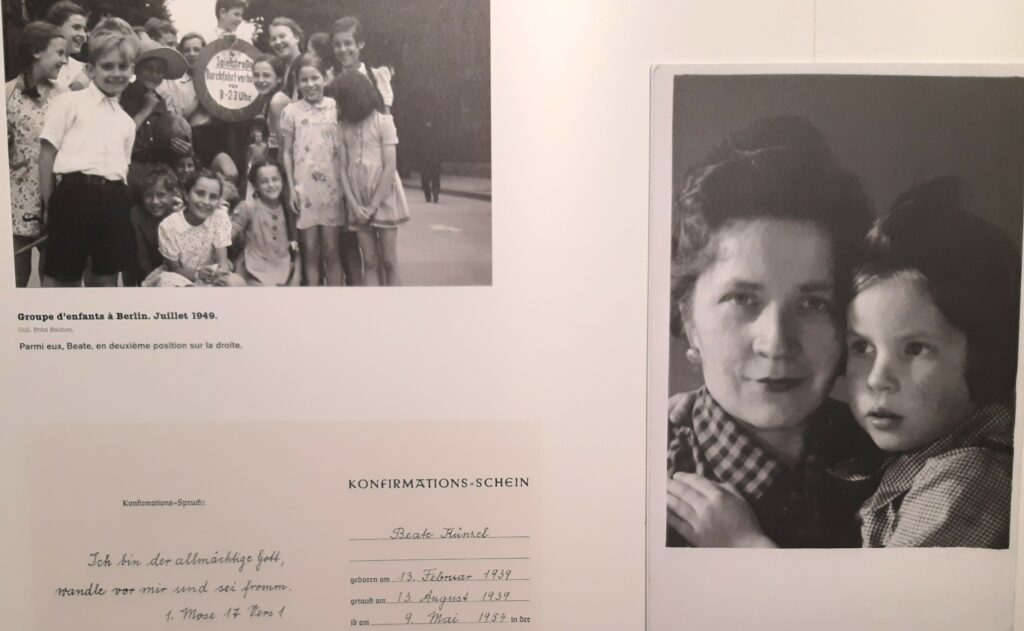

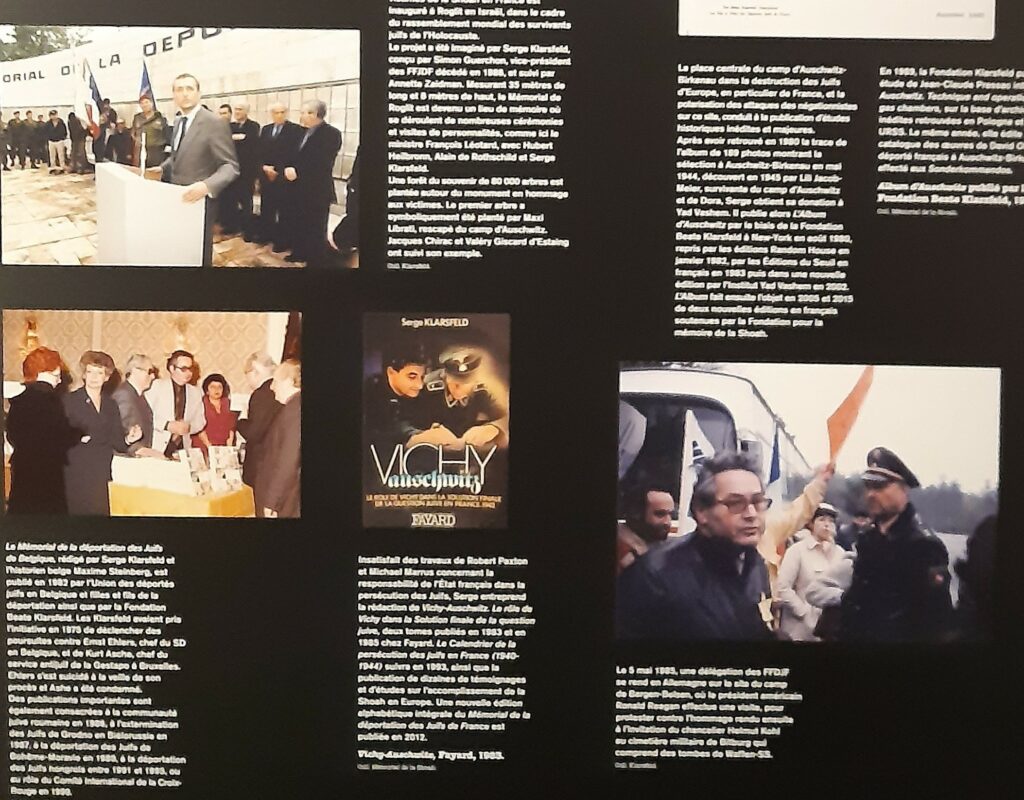

Elle est issue d’une famille allemande ; lui, est Roumain, juif et exilé en France avec sa famille, lors de la Seconde Guerre mondiale. A partir de leurs situations respectives, nous découvrons ensuite leur rencontre alors que Beate Künzel est fille au pair en France. Leurs parcours et la prise de conscience des atrocités commises sont le début de combats menés pour la mémoire des victimes et des crimes, pour la reconnaissance de ceux qui en sont responsables, et contre le négationnisme. Documents divers et faits écrits et expliqués, déroulent la chronologie d’un parcours juché d’événements désormais célèbres dans ce pan de l’histoire. Celui qui fait la renommée de Beate Klarsfeld est sûrement la « gifle » administrée au chancelier Kiesinger en 1968. Viennent ensuite la « chasse aux nazis » et leurs combats dans les procès d’anciens dignitaires, dans un désir de combat pour la justice. A la toute fin de l’exposition, à travers des ouvrages historiques et la multiplication des commémorations, il est aussi question de l’oubli et des figures symboliques qu’ils deviennent pour l’histoire de la Shoah et sa mémoire.

MDR&D, 7 janvier 2022.

Entre photographies et objets de collections: expliquer le parcours et l’engagement des Klarsfeld

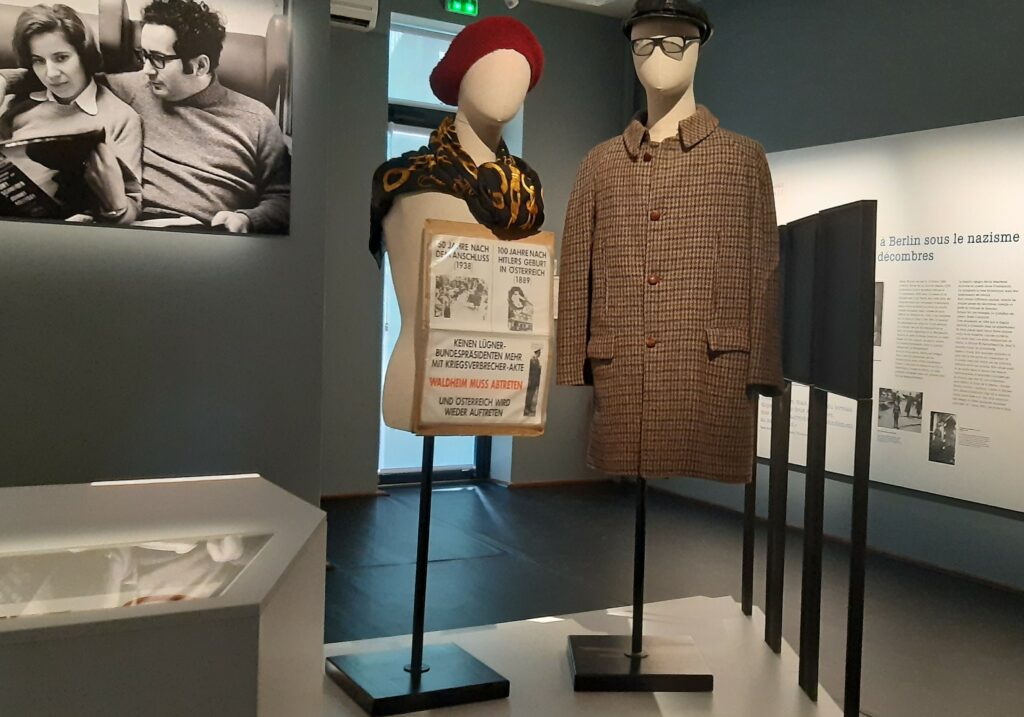

Dans l’expérience des visiteurs, la première chose qui m’a frappée personnellement, est l’effort de la scénographie afin de monter un parcours déterminé et chronologique à travers la vie des Klarsfeld, mais aussi aéré entre les divers éléments. Les deux salles sont assez bien délimitées au niveau des contenus et alternent entre photographies d’archives, objets de collection, planches de bandes dessinées, quelques images animées et des artefacts de journaux ou bien de documents administratifs.

Dans la première salle, il s’agit de retracer les parcours individuels et respectifs. Sur la droite du visiteur, les faits historiques s’étalent sur les murs chronologiquement, accompagnés de documents iconographiques. Nous partons de l’enfance de Serge Klarsfeld en Roumanie jusqu’à la gifle de Beate Klarsfeld en 1968. Au centre, ce sont les objets de collections qui sont exposés. Cartes, papiers et autres documents administratifs nous permettent de retrouver le parcours fait par Serge Klarsfeld en Pologne, afin de retrouver les traces de son père, Arno Klarsfeld, mort en déportation.

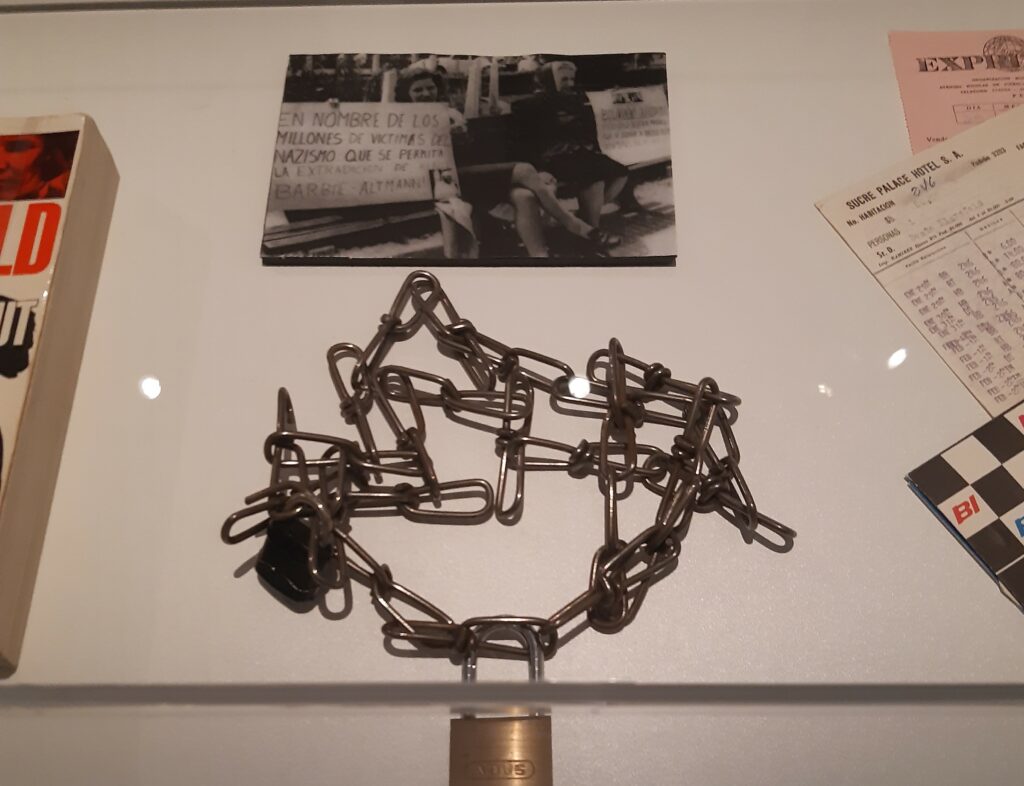

Nous retrouvons le même schéma dans la seconde salle. Sur les murs qui se déroulent sur notre droite, nous découvrons l’histoire de leur engagement dans les affaires judiciaires touchant à d’anciens responsables vichystes et nazis, et dans le travail de mémoire des victimes. Au centre, quelques objets sont également présents. Il y a surtout des objets personnels comme l’agenda de Serge Klarsfeld ou des photographies de famille. Celui le plus remarquable en tant que témoin d’un événement marquant, était peut-être la chaîne avec laquelle Beate Klarsfeld et Ita-Rose Halaunbrenner s’étaient attachées en Bolivie pour alerter l’opinion publique sur l’impunité de Klaus Barbie.

MDR&D, 7 janvier 2022.

MDR&D, 7 janvier 2022.

Une exposition pédagogique

D’un point de vue très général, l’exposition est claire avec des contenus très explicatifs qui permettent d’en sortir avec une connaissance assez large des actions du couple Klarsfeld. Le tout est délimité, avec d’un côté des faits historiques entrecoupés de documents imagés qui permettent de dynamiser la lecture, et de l’autre des objets de collection qui nous rattachent au contexte historique mais aussi à Beate et Serge Klarsfeld eux-mêmes, avec des objets parfois très personnels. Nous ne sommes pas perdus avec une multitude de choses à regarder simultanément, et il assez simple de suivre le parcours sans avoir besoin de revenir sur ses pas ou de chercher le sens de l’exposition.

D’un autre côté, par cette dimension très pédagogique, nous nous retrouvons face à un très grand nombre d’explications qui donnent surtout l’impression de lire un livre, pour apprendre beaucoup de choses. Les objets de collection ne prennent peut-être pas assez de place ou manquent parfois de contexte en étant séparés des faits historiques. Il manquerait une dimension plus immersive dans les divers événements présentés. En faisant un lien avec l’histoire des Klarsfeld qui se sont manifestés publiquement et qui ont parfois « fait du bruit », il aurait pu être intéressant de croiser dans l’exposition, des dispositifs plus animés, dynamiques et peut-être sonores, en remplaçant certaines unes de journaux par les voix de celles et ceux qui ont été engagés dans les événements couverts.