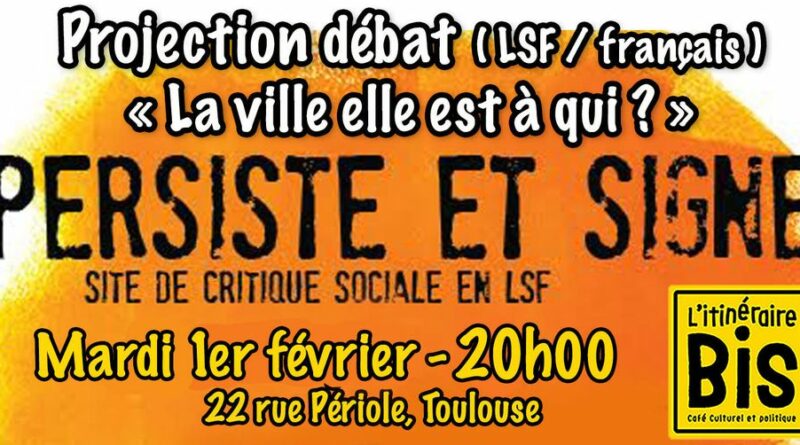

Projection LSF/français à l’Itinéraire-bis

Le mardi 1er février, l’Itinéraire-bis a accueilli l’association « Persiste et signe ». Durant cet événement, il a été proposé au public d’assister à la projection d’un reportage sur la place de la Plaine à Marseille puis de débattre autour des problématiques de l’espace public, des politiques urbaines et du rapport entre un territoire et ses habitants. Il ne s’agissait pas d’une projection comme il est possible d’en voir dans la plupart des cas : ici, l’événement intégrait langue des signes (LSF) et parole orale, autant dans le reportage que dans le débat qui a suivi !

Projection-débat en LSF : à qui appartient la ville ?

Le 1er février au soir à 20h, commençait la projection de « La ville, elle est à qui ? » en LSF et en français. La soirée se déroulait dans l’espace atelier du bar culturel, politique et associatif, l’Itinéraire-bis. C’était, personnellement, la première fois que j’assistais à une médiation en langue des signes et c’est cet aspect qui m’a poussée à venir ce soir-là. Pourtant, parmi les lieux que je fréquente, c’est sûrement celui qui a le plus de propositions inclusives pour les malentendants. Régulièrement, au moins une fois par mois, il y a par exemple l’ « apéro-signes » où il est possible de venir discuter dans cette langue, ou bien simplement de s’initier, pour les entendants novices.

Le reportage en question avait été réalisé par l’association « Persiste et signe », rassemblant malentendants et entendants autour des problématiques et de luttes sociales. L’idée surtout, est d’offrir une tribune à ceux qui ont l’incapacité physique de prendre la parole dans l’espace public, par le biais notamment des médias sociaux et du format vidéo. Ici, il s’agissait de couvrir les témoignages et les divers conflits liés à la place de la Plaine à Marseille et de traiter ainsi des politiques urbaines et de la mobilisation des habitants pour la conversation du lieu.

Un événement bilingue

L’idée n’est pas ici de raconter le contenu du reportage mais d’évoquer la question de l’accessibilité à l’audiovisuel pour les malentendants. Dans cette soirée, il y avait divers dispositifs, imbriqués l’un dans l’autre : il y avait d’abord l’animation de l’événement qui était composée de l’interaction directe avec le public et de la projection du reportage. Ce qui était surtout intéressant, c’est qu’il ne s’agissait pas de traduire uniquement le français oral en LSF et donc de rendre un contenu accessible pour un public dit « empêché » : les personnes s’exprimant en LSF, étaient visibles car actrices du reportage, et la traduction se faisait dans un sens ou dans l’autre.

Pour l’animation et le débat, deux personnes se trouvaient toujours côte à côte afin de pouvoir traduire le propos de l’autre, tenu en LSF ou en français oral. Lors du débat, toute personne assise devait se lever et prendre la parole devant les autres afin d’être plus visible et « audible » par les autres, que ce soit par les mains qui signent ou les lèvres qui bougent. Dans le reportage, il y avait forcément de l’image mais également du son, ce qui n’est pas forcément le cas dans toutes les vidéos créées par « Persiste et signe ». Si un entendant s’exprimait, nous n’entendions que sa voix et une personne traductrice en LSF apparaissait à l’écran.

L’importance de la participation

Du point de vue de l’ambiance et de ce qui se déroulait au niveau sensoriel, il y avait aussi quelque chose d’inhabituel mais aussi de très agréable. Le rythme du débat ainsi que le concept de dialogue ou de débat étaient complètement modifiés par le fait qu’il y ait besoin d’intermédiaires entre publics qui ne s’expriment pas de la même manière. Il ne s’agissait pas d’une simple personne qui écoutait face à un auditoire : il y avait aussi besoin de silences et d’attentes et de traductions qui ralentissaient fortement le rythme, ce qui permettait une meilleure attention à ce que disait l’autre.

Au niveau général, le point fort était que cette médiation allait plus loin que « rendre accessible à… ». Comme évoqué plus haut, la question n’était pas de savoir si des malentendants pouvaient avoir accès à l’information. Cela entre dans les objectifs de l’association : il s’agit surtout de pouvoir prendre la parole dans l’espace public, d’être entendu et de ne pas être cantonné à une posture passive de réception. Cela tendant à rappeler l’importance de la participation dans la création, c’est-à-dire de ne pas simplement créer « pour », mais aussi « par » et « avec ».